Rincones de San Borondón

Luis Regueira Benítez

Manuel Poggio Capote

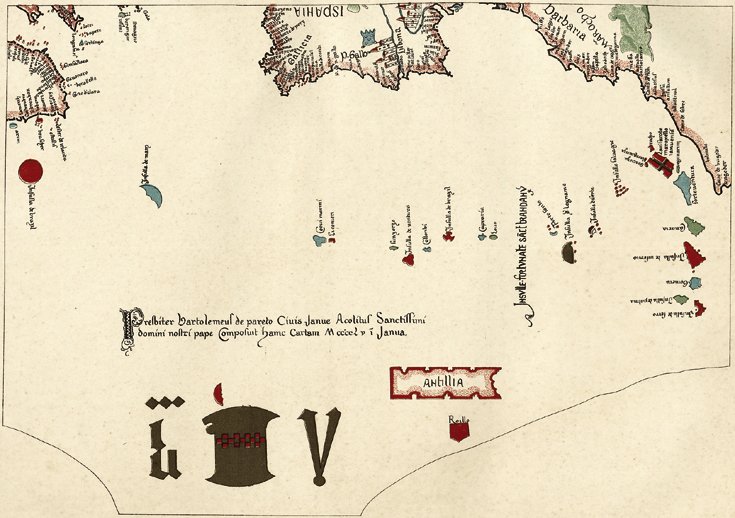

Hubo un tiempo en que la mera consulta de un atlas o un mapa satisfacía simultáneamente una curiosidad científica y un anhelo que casi podríamos llamar espiritual. Así ocurría, por ejemplo, cuando los hombres de la Edad Media ojeaban las obras cartográficas de san Isidoro de Sevilla o del Beato de Liébana, en los que se veía la isla de Tile (la Thule de los griegos) y la representación del Paraíso Terrenal, con su Adán, su Eva y su localización geográfica exacta. También ocurría con los viajeros y marinos de la época frontera entre las edades Media y Moderna, quienes dibujaban en sus mapas las tierras del Preste Juan, los buscadores de perlas y la mismísimas islas de Antilia y Brasil.

Hubo un tiempo en que la mera consulta de un atlas o un mapa satisfacía simultáneamente una curiosidad científica y un anhelo que casi podríamos llamar espiritual. Así ocurría, por ejemplo, cuando los hombres de la Edad Media ojeaban las obras cartográficas de san Isidoro de Sevilla o del Beato de Liébana, en los que se veía la isla de Tile (la Thule de los griegos) y la representación del Paraíso Terrenal, con su Adán, su Eva y su localización geográfica exacta. También ocurría con los viajeros y marinos de la época frontera entre las edades Media y Moderna, quienes dibujaban en sus mapas las tierras del Preste Juan, los buscadores de perlas y la mismísimas islas de Antilia y Brasil.La aparición de islas inexistentes en medio del océano, de los mares, e incluso de los ríos, es una de las constantes más habituales de la cartografía anterior a la normalización científica de la descripción de la Tierra, y su presencia en las cartas geográficas o de navegación sobrevive en el tiempo a todos los demás mitos e ilustraciones que poblaban las antiguas representaciones del orbe. Cuando ya había dejado de dibujarse la ciudad de Jerusalem en el centro del mundo, cuando el Paraíso había desaparecido de los mapas y el Preste Juan, los Reyes Magos y los extraños habitantes de las tierras lejanas habían dejado paso definitivamente a los países reales y a las ciudades, montes y ríos de la verdadera Tierra, aún seguían navegando en los pergaminos y en los pliegos de papel las supuestas islas inexploradas en espera de que algún viajero las localizara y reclamara para su rey.

Brasil, Antilia, Man, Siete Ciudades, y un sinfín de islas herederas de las Afortunadas, las Hespérides o las Górgadas, pueblan todos los mapas de nuestros antepasados desde Ptolomeo hasta muy pocos años antes de iniciarse la era de los satélites.

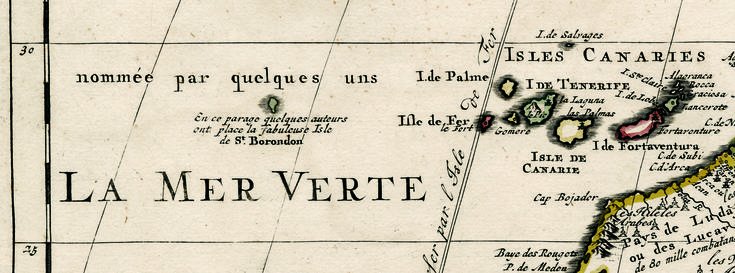

Brasil, Antilia, Man, Siete Ciudades, y un sinfín de islas herederas de las Afortunadas, las Hespérides o las Górgadas, pueblan todos los mapas de nuestros antepasados desde Ptolomeo hasta muy pocos años antes de iniciarse la era de los satélites.Pero entre todas estas “islas que no son islas” hay una que tiene una significación muy especial, no sólo porque la encontremos en pleno centro de la Macaronesia, sino también porque tiene unas características que la hacen única en todo el planeta, como el hecho de que los cartógrafos no se pongan de acuerdo sobre su ubicación, tratándose de una isla móvil en todos los sentidos; o el de que las autoridades de varios siglos se hayan empeñado una y otra vez en organizar expediciones para su conquista, no lográndolo jamás por razones que a ellos mismos se les escapaban. Pero la particularidad más hermosa de esta ínsula inexistente es, paradójicamente, que sí existe, y por ello su permanencia está garantizada a lo largo de los siglos, por más que el racionalismo trate de menoscabar su imagen.

La isla de la que hablamos ha tenido a lo largo de los tiempos numerosos y muy variados apelativos, casi siempre referidos a su carácter fugaz y esquivo; pero estos nombres, Aprositos, la Encubierta, la Inaccesible, la Non Trubada..., han ido dejando paso cada vez más a su denominación actual, que ha pasado gradualmente por una evolución lingüística hasta derivar en un nombre de resonancias casi folclóricas, pero con un sabor misterioso y evocador para los habitantes del archipiélago canario: San Borondón.

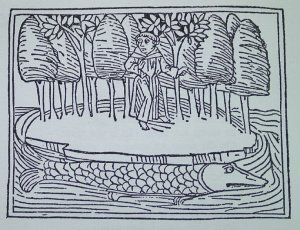

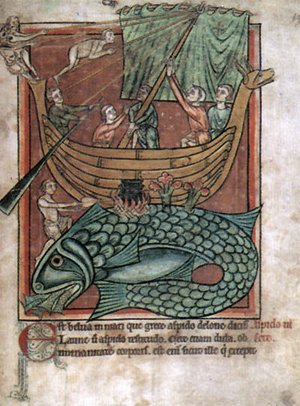

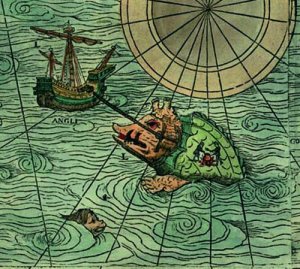

El nombre de San Borondón deriva directamente del de san Brandan de Clonfert, un monje irlandés del siglo VI que organizó un viaje por el Atlántico con fines evangélicos y piadosos, a la manera de los grandes predicadores católicos de la Irlanda medieval. La travesía de san Brandan, odisea mitológica donde las haya, quedó escrita en forma de relato poético para servir de ejemplo moral a sus coetáneos, pero fue unos siglos más tarde cuando se extendió por toda Europa. Actualmente se conservan varias versiones de los siglos X y XI en las que podemos identificar con claridad el motivo por el cual nuestra isla no-isla recibió su nombre: según estos relatos, san Brandan y los clérigos que lo acompañaban vieron desde su embarcación la silueta de una ínsula, y como se acercaba la fecha de la Pascua decidieron aproximarse y anclar en ella la nave para celebrar los oficios preceptivos. Así lo hicieron, y cuando al día siguiente se disponían todos a comer la carne preparada en tierra firme, ésta dejó de serlo y comenzó a moverse dejando al descubierto su verdadera naturaleza: se trataba de un gran pez en cuyo lomo se había desarrollado la vegetación dándole la apariencia de una isleta. Más tarde, Dios le revelaría a san Brandan que se trataba de Jasconius, el primer pez que pobló los mares.

Sin duda, este fantástico episodio de la no menos quimérica odisea brandiana concuerda perfectamente con la idea que en nuestro archipiélago tenemos de lo que es San Borondón: una misteriosa isla que aparece algunas veces en diveros puntos del horizonte y que se muestra esquiva cuando se pretende llegar a ella. Así se ha mostrado San Borondón a los ojos de los isleños desde que tenemos constancia escrita de sus experiencias, y así es como se sigue mostrando aún ante nosotros. Y es que, como ya dijimos, San Borondón existe. Por supuesto, no decimos que existe porque sea un territorio real y tangible como lo son los demás que forman la Macaronesia, sino porque es un hecho indiscutible que la apariencia de una isla se presenta frente a nuestras costas con cierta regularidad y en lugares diferentes, y sea cual sea la explicación, óptica y meteorológica sin duda, de este curioso fenómeno, lo cierto es que para nuestra razón no es fácil aceptar como inexistente algo que vemos con nuestros propios ojos. Por más que sepamos que no se trata de tierra firme, no podemos negar que es la isla de San Borondón.

Pero, ¿cómo es San Borondón?

Los relatos medievales del viaje de san Brandan no la describen con mucho detalle; se limitan a indicar que es una isla en la que se desembarca sin dificultad y en la que puede recogerse leña suficiente para preparar un fuego y cocinar para dieciocho personas, que eran las que componían la expedición del monje. Sin embargo, el hecho de tratarse de un pez (o de una ballena, como se ha interpretado en ocasiones), nos hace colegir que su superficie está formada por un único promontorio, de altura y envergadura no especificadas, cuyos contornos se hunden en el mar de una manera suave. Sin embargo, pese a esta vaguedad, la descripción puede completarse con el relato del primer viaje de Simbad el Marino. En efecto, las singladuras de Simbad, que probablemente inspiraron la creación literaria del viaje de san Brandan, comienzan con un episodio casi idéntico al de la isla-ballena del irlandés, si bien se añaden algunos detalles curiosos como el hecho de que, antes de que la ballena se pusiera en movimiento, la tripulación se dispersara por ella para hacer varios fuegos, jugar, lavar, cocinar, comer, beber, e incluso pasear, lo que nos dibuja la imagen de una “tierra” mucho más extensa de lo que imaginábamos. Además, Simbad comienza su descripción diciendo que la isla parecía “un jardín del Paraíso”, y más tarde describe la acumulación de arenas sobre el lomo del animal y la presencia de numerosos árboles que habían crecido sobre esta arena. Ya tenemos, por tanto, una primera imagen de los rincones de San Borondón.

Los relatos medievales del viaje de san Brandan no la describen con mucho detalle; se limitan a indicar que es una isla en la que se desembarca sin dificultad y en la que puede recogerse leña suficiente para preparar un fuego y cocinar para dieciocho personas, que eran las que componían la expedición del monje. Sin embargo, el hecho de tratarse de un pez (o de una ballena, como se ha interpretado en ocasiones), nos hace colegir que su superficie está formada por un único promontorio, de altura y envergadura no especificadas, cuyos contornos se hunden en el mar de una manera suave. Sin embargo, pese a esta vaguedad, la descripción puede completarse con el relato del primer viaje de Simbad el Marino. En efecto, las singladuras de Simbad, que probablemente inspiraron la creación literaria del viaje de san Brandan, comienzan con un episodio casi idéntico al de la isla-ballena del irlandés, si bien se añaden algunos detalles curiosos como el hecho de que, antes de que la ballena se pusiera en movimiento, la tripulación se dispersara por ella para hacer varios fuegos, jugar, lavar, cocinar, comer, beber, e incluso pasear, lo que nos dibuja la imagen de una “tierra” mucho más extensa de lo que imaginábamos. Además, Simbad comienza su descripción diciendo que la isla parecía “un jardín del Paraíso”, y más tarde describe la acumulación de arenas sobre el lomo del animal y la presencia de numerosos árboles que habían crecido sobre esta arena. Ya tenemos, por tanto, una primera imagen de los rincones de San Borondón.Pero estas descripciones no se refieren realmente a la isla que vemos desde las costas canarias, madeirenses o azoreanas, sino a aquella otra ínsula mitológica que nuestros antepasados tomaron como modelo con el que identificar la San Borondón de estas latitudes. De hecho, estos mitos proceden de épocas en las que las verdaderas islas del Atlántico eran totalmente desconocidas para las civilizaciones mediterráneas de las que somos deudores, por lo que no es posible identificar realmente la isla-ballena de san Brandan y Simbad con la auténtica San Borondón. De esta manera, es después de la colonización europea de los archipiélagos atlánticos cuando podemos empezar a hablar propiamente de descripciones de San Borondón, ya que no tenemos ninguna evidencia previa que nos certifique que los canarios prehispánicos conocieran el fenómeno. Sin embargo, es interesante observar que las referencias a San Borondón posteriores a la conquista no se hacen esperar, apareciendo ya su silueta en los mapas portulanos de los siglos XIV y XV. Además, los primeros textos escritos sobre la historia y la descripción de este archipiélago, que comienzan a aparecer ya en el siglo XVI, incluyen siempre pequeñas alusiones o sesudas cavilaciones sobre tan curiosa materia. De hecho, el convencimiento general sobre su existencia era tal que ya durante la era de los grandes descubrimientos geográficos los monarcas europeos, especialmente los portugueses Alfonso V, Juan II y Manuel I así como los Reyes Católicos y Carlos I en España, hicieron en numerosas ocasiones donación de esta isla a diversos personajes a condición de que la encontraran.

Tanta convicción no era casual, ya que San Borondón se presentaba regularmente ante los ojos de residentes y viajeros, como cita el propio Cristóbal Colón (?-1506) en su Diario de a bordo (9 de agosto de 1492) cuando habla de un madeirense que en 1484 solicitó ayuda para encontrar una isla que veía cada año en el horizonte. De hecho, los avistamientos fueron tantos que la ilusión llegó a ser cartografiada en diversas ocasiones, y el rumor de su existencia fue tal que cuando una nave se perdía en el océano y llegaba a una tierra sin identificar, sus marinos quedaban convencidos de que habían llegado a San Borondón, y así lo afirmaban al regresar a puerto conocido. Gracias a estos afortunados desatinos podemos hoy hacernos una idea muy aproximada de cómo son sus costas y sus accidentes orográficos, sabemos qué animales pastan en sus campos, cómo es su vegetación y de qué especies está compuesta, y, por si fuera poco, tenemos varias noticias sobre los vestigios que algunos marinos han dejado allí como demostración de su desembarco.

Unos viajeros franceses hicieron una de las primeras descripciones de la tierra firme de San Borondón. Asegura Marín de Cubas (1643-1704) que estos marinos llegaron a la isla cuando hacían la travesía desde Madeira hasta Gran Canaria. Desembarcaron en un puerto, no sabemos si natural o artificial, y aunque no vieron a nadie pudieron observar señales de haber hecho fuego y encontraron tres bueyes atados a unos pesebres de piedra. Durante su estancia en San Borondón cogieron naranjas, hierbabuena, mastrantos y agua fresca, todo lo cual llevaron después al puerto de Gando para certificar su historia. Ya tenemos, ahora sí, algunas primeras pinceladas para el retrato de la isla.

Algunos datos más nos los proporciona Leonardo Torriani (ca. 1560-1628), que cuenta el caso de un barco portugués que, llegando a La Palma desde Lisboa en 1525, comenzó a hacer aguas de manera peligrosa y se vio obligado a atracar en la tierra más cercana. Resultó ser nuestra isla fantasma, extremadamente fértil gracias a que estaba atravesada por un río que alimentaba enormes y frondosos árboles. El relato fue tan convincente que propició que un año más tarde se organizara una expedición en su búsqueda, comandada por Fernando Álvarez y Fernando de Troya, que desgraciadamente volvió sin resultados positivos. Quien sí pudo comprobar la historia de los portugueses fue un hidalgo huido de la justicia, de nombre Ceballos, que en 1554 afirmó que había estado varias veces en San Borondón, una isla con espesísimas selvas que llegaban hasta el mar y que estaba poblada de pájaros que no tenían miedo de ser atrapados con las manos. En una playa grande y hermosa, según relató, vio huellas de gigantes y restos de haberse celebrado una comida en platos vidriados. No es el único que afirma haber observado pisadas humanas de gran tamaño en las playas de San Borondón, ya que lo mismo afirmaron unos portugueses ante la Real Audiencia de Canarias en 1570, por lo que podemos colegir que los habitantes de este país son, efectivamente, gigantes, a excepción de los marinos que estos portugueses dejaron en tierra cuando las grandes corrientes les obligaron a alejarse para siempre, y de otros nautas que fueron abandonados allí en sucesivas ocasiones y en parecidas circunstancias. Y es que las corrientes marinas alrededor de San Borondón también son de proporciones desmesuradas, como explicó el corsario John Hawkins (1532-1595) cuando afirmó que sólo los piratas, los más experimentados hombres de mar, estaban capacitados para sortearlas y arribar a tierra firme. También Núñez de la Peña (1641-1721) describe las grandes corrientes que rodean la isla impidiendo cualquier acercamiento.

Algunos datos más nos los proporciona Leonardo Torriani (ca. 1560-1628), que cuenta el caso de un barco portugués que, llegando a La Palma desde Lisboa en 1525, comenzó a hacer aguas de manera peligrosa y se vio obligado a atracar en la tierra más cercana. Resultó ser nuestra isla fantasma, extremadamente fértil gracias a que estaba atravesada por un río que alimentaba enormes y frondosos árboles. El relato fue tan convincente que propició que un año más tarde se organizara una expedición en su búsqueda, comandada por Fernando Álvarez y Fernando de Troya, que desgraciadamente volvió sin resultados positivos. Quien sí pudo comprobar la historia de los portugueses fue un hidalgo huido de la justicia, de nombre Ceballos, que en 1554 afirmó que había estado varias veces en San Borondón, una isla con espesísimas selvas que llegaban hasta el mar y que estaba poblada de pájaros que no tenían miedo de ser atrapados con las manos. En una playa grande y hermosa, según relató, vio huellas de gigantes y restos de haberse celebrado una comida en platos vidriados. No es el único que afirma haber observado pisadas humanas de gran tamaño en las playas de San Borondón, ya que lo mismo afirmaron unos portugueses ante la Real Audiencia de Canarias en 1570, por lo que podemos colegir que los habitantes de este país son, efectivamente, gigantes, a excepción de los marinos que estos portugueses dejaron en tierra cuando las grandes corrientes les obligaron a alejarse para siempre, y de otros nautas que fueron abandonados allí en sucesivas ocasiones y en parecidas circunstancias. Y es que las corrientes marinas alrededor de San Borondón también son de proporciones desmesuradas, como explicó el corsario John Hawkins (1532-1595) cuando afirmó que sólo los piratas, los más experimentados hombres de mar, estaban capacitados para sortearlas y arribar a tierra firme. También Núñez de la Peña (1641-1721) describe las grandes corrientes que rodean la isla impidiendo cualquier acercamiento.Sin embargo, los que sí son de tamaño normal son los animales. A los bueyes que aquellos franceses habían visto atados hay que añadir otros que vieron los mismos portugueses que declararon en 1570, quienes observaron además cabras y ovejas; y también John Hawkins hizo referencia a la gran cantidad de aves y animales cuadrúpedos que poblaban el lugar, lo que nos lleva a imaginar San Borondón como un vergel de vida donde la mayoría de los animales campan libres y sin temor a los deprededarores, como atestiguan los pájaros mansos que observó el prófugo Ceballos.

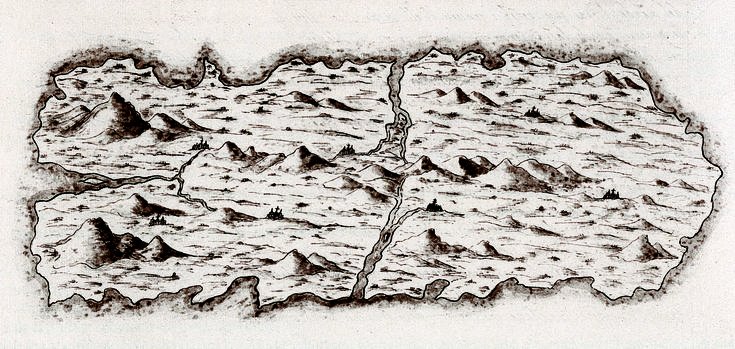

Por esos años la isla de San Borondón se mostró con una frecuencia mayor de la habitual, y aunque en cada ocasión se presentaba en latitudes diferentes (normalmente al oeste de las islas Canarias y a veces algo más al norte), siempre mostraba la misma silueta, formada por dos grandes protuberancias separadas por un barranco poblado de vegetación. Así lo aseguró fray Bartolomé Casanova, quien, desde las costas de Teno (Tenerife), calculó en 1556 que los dos montes debían de ser mayores que el Teide; y así debían de imaginar la isla Roque Nunes y Martín de Araña, quienes organizaron el mismo año otra expedición para encontrarla. Mientras tanto, nuevos barcos seguían topándose con La Inaccesible por casualidad, como aquellos otros franceses que en 1560 hicieron en su costa un palo mayor para sustituir el que se les había partido. Convencidos de que estaban en la isla del santo, dejaron como testigo una carta, algunas monedas de plata y una cruz de gran tamaño.

La más completa descripción que se ha hecho nunca de La Encubierta la realizaron precisamente los que encontraron esta cruz. Fue en 1570, cuando la Real Audiencia de Canarias hizo información de todo lo que se conocía sobre San Borondón para tratar de desentrañar el misterio. Numerosos testigos declararon lo que sabían, y entre ellos destacó un marino que había desembarcado en tan hermoso lugar poco tiempo antes. Algunos autores dicen que se trataba de Pedro Vello, piloto de Setúbal, pero parece ser que en realidad fue un tal Marcos Pérez, que viajaba con él, quien compareció ante las autoridades. Su relato cuenta que cuando volvían del Brasil camino de Madeira, a la altura de las islas Salvajes, una tempestad los condujo al triángulo formado por La Palma, La Gomera y El Hierro y los llevó frente a una isla que no era ninguna de las tres. La tempestad partió la verga de la nave, lo que les obligó a aproximarse a un puerto que veían. El acercamiento se hizo tomando muchas precauciones para no varar, y así, con la sonda, comprobaron la profundidad y la composición del fondo: arena negra, muy fina primero y más gruesa al tantear la orilla. No vamos a relatar todos los avatares de la aventura de los once marineros que desembarcaron, dado que Pedro Agustín del Castillo (1669-1741) se encargó de ello en su momento, pero sí podemos repasar el relato en busca de noticias que nos ayuden a “ver” la isla.

La más completa descripción que se ha hecho nunca de La Encubierta la realizaron precisamente los que encontraron esta cruz. Fue en 1570, cuando la Real Audiencia de Canarias hizo información de todo lo que se conocía sobre San Borondón para tratar de desentrañar el misterio. Numerosos testigos declararon lo que sabían, y entre ellos destacó un marino que había desembarcado en tan hermoso lugar poco tiempo antes. Algunos autores dicen que se trataba de Pedro Vello, piloto de Setúbal, pero parece ser que en realidad fue un tal Marcos Pérez, que viajaba con él, quien compareció ante las autoridades. Su relato cuenta que cuando volvían del Brasil camino de Madeira, a la altura de las islas Salvajes, una tempestad los condujo al triángulo formado por La Palma, La Gomera y El Hierro y los llevó frente a una isla que no era ninguna de las tres. La tempestad partió la verga de la nave, lo que les obligó a aproximarse a un puerto que veían. El acercamiento se hizo tomando muchas precauciones para no varar, y así, con la sonda, comprobaron la profundidad y la composición del fondo: arena negra, muy fina primero y más gruesa al tantear la orilla. No vamos a relatar todos los avatares de la aventura de los once marineros que desembarcaron, dado que Pedro Agustín del Castillo (1669-1741) se encargó de ello en su momento, pero sí podemos repasar el relato en busca de noticias que nos ayuden a “ver” la isla.La tierra en que se encontraban tenía dos montañas, como habían descrito otros observadores. Éstas tenían color verde por la abundante arboleda, y estaban separadas por un profundo barranco. Lo primero que pudieron observar junto a la orilla fue un arroyo que nacía quinientos pasos más arriba y discurría por una junquera llena de mosquitos donde también había almirones (planta que conocemos como diente de león) y otras hierbas. Pronto encontraron un gran brezo en el que había una cruz, tal vez la que habían abandonado los anteriores visitantes, y cerca de él, restos de hogueras, cáscaras de lapas y caracoles marinos. Más arriba había una zona de tierra “de polvillo”, donde vieron huellas humanas que doblaban en tamaño las de la gente normal y que se perdían donde el polvillo daba paso al suelo pedregoso. Junto a la mar, la superficie parecía ser de barro agrietado, y en ella había mucha leñasanta, amapolas, malvas y cenizos, y un poco más alejado algún barbusano. El barranco, mucho más tupido, estaba poblado de sauces.

En cuanto a los animales, pudieron ver gran cantidad y variedad de ellos: un rebaño de vacas y bueyes de hasta veinte reses de buen porte, blancas, negras, castañas y pintadas, extremadamente mansas y sin marca de propiedad; otro rebaño de cien cabezas de ganado cabrío, machos, hembras y cabritones como los autóctonos canarios; un rebaño de unas doscientas ovejas blancas y negras, que huyeron bajo la arboleda perseguidas por unos hombres que quisieron capturar algunas de ellas; una bandada de gallinas sobre un barbusano; y muy cerca del mar varios alcaudones y garzas, así como numerosas gaviotas que llegaban hasta el barco.

Después de tan extraordinario relato se organizaron dos infructuosas expediciones de descubierta organizadas por Hernando de Villalobos y Melchor de Lugo, y unos años después, en 1604, otra comandada por Gaspar Pérez de Acosta. Sin embargo, se inicia aquí una larga etapa de ausencia de testimonios directos que se rompe definitivamente en 1721, cuando el escribano de El Hierro, Bartolomé García del Castillo (1674-1743), recoge los relatos procedentes de numerosos testigos de varias apariciones repartidas entre los meses de mayo y septiembre.

Las declaraciones formaban parte de la investigación que había ordenado el presidente de la Real Audiencia de Canarias Juan Mur Aguirre. Las islas Canarias se hallaban por esos años sumidas en una profunda crisis económica y productiva durante la que se vieron azotadas además por catástrofes naturales y epidemias sanitarias, y la posible existencia de San Borondón se veía como un atisbo de solución a tan angustiosa coyuntura. Por ello se organizó una nueva expedición, capitaneada por Juan Franco de Medina, con la esperanza de hallar por fin aquella sabrosa manzana de Tántalo, nunca mordida a pesar de estar siempre al alcance de la mano. Y por ello la desilusión de no hallar tal isla se hizo más grave que en ocasiones anteriores, ya que todo indicaba que esta vez las posibilidades eran mayores. No en vano, los últimos testimonios recogidos en la investigación habían descrito la isla-ballena siempre de la misma manera y en el mismo lugar, a pesar de que los testigos eran un centenar y los avistamientos habían sido numerosos. En todos los casos la isla podía compararse visualmente con la de La Palma, siendo dos o tres veces mayor que ésta aunque tal vez no tan alta. Su contorno, una vez más, dibujaba dos lomos separados por una quebrada.

Ésta es la silueta que reprodujo Viera y Clavijo (1731-1813) en sus famosas Noticias de la historia general de las islas de Canaria, donde desentrañó algunos de los entresijos del dédalo samborondoniano. El diseño fue tomado del natural en La Gomera en 1759 por un franciscano que informó al ilustrado tinerfeño, y presenta una forma muy similar a otros tomados en fechas y lugares diferentes, desde el de Torriani de 1592 hasta el que aparece en el magnífico mapa Plan de las afortunadas yslas del reino de Canarias de la década de 1760. Otros dibujos presentan algunas diferencias menores, como los de Fernández Sidrón (1730), Pedro Agustín del Castillo (1731) y Cayetano de Huerta (1735), que muestran tres montes en lugar de dos. Por último, queda la mención a los dos sorprendentes retratos fotográficos que Manuel Rodríguez Quintero (1897-1971) logró capturar en 1957 desde Los Llanos de Aridane (La Palma), uno de los cuales presenta claramente las dos referidas cumbres, siendo el otro la imagen de una tierra algo más escarpada, con una de las dos montañas dividida a su vez en dos cimas de igual altura. No obstante, no hay que olvidar que la estampa de San Borondón ha sido vista de otras muchas maneras, de lo que han quedado numerosos registros desde las primeras descripciones escritas del siglo XVI hasta la curiosa grabación videográfica de Jaime Rubio Rosales filmada desde Gran Canaria en 2003.

Entretanto, San Borondón ha dejado de ser un lugar de recalada de marinos perdidos y un refugio de piratas y prófugos, pero nunca ha perdido el misterioso encanto de su propia naturaleza, el cual ha sido utilizado con frecuencia como fuente de inspiración literaria. Su periódica aparición sigue despertando los anhelos más profundos del ser humano y alimentando el sueño de lugares mejores que éste en el que subsistimos, o al menos la creencia en que aún es posible arreglar algunas cosas en nuestro verdadero mundo real. Un ejemplo de lo que comentamos nos lo proporciona un trabajo de Pérez Hernández aparecido en Revista de historia canaria y en el que se expone cómo La Inaccesible y sus paisajes comenzaron durante la segunda mitad de la centuria decimonona a ser idealizados aunque con unos fines muy concretos. En 1865 el escritor romántico palmero Antonio Rodríguez López (1836-1901), usando el pseudónimo de Sancho Sánchez, publicó en el periódico El Time una serie de artículos sobre su supuesta estancia en San Borondón, haciendo de esta isla una descripción que es en realidad una síntesis de todas las noticias que acabamos de revisar. Este compendio, sin embargo, quedaba sesgado por la propia intención del autor, que pretendía denunciar mediante estos artículos la situación real de la isla de La Palma, con sus encarnizados enfrentamientos políticos, su caciquismo endémico y su necesidad de progreso social y económico. La misma comparación entre La Palma y San Borondón le sirvió en 1867 a José María Fernández Díaz (1806-1877), también en El Time, para denunciar la explotación ilegal de los montes de su isla, y más tarde, entre 1871 y 1872, el mismo autor recurriría de nuevo a La Encubierta para dirimir en El clarín un ingenioso duelo político-periodístico contra sus adversarios de La trompeta.

San Borondón, al fin, ha quedado fijado en la memoria colectiva de los canarios (recuerdo frecuentemente refrescado por las nuevas apariciones) como un curioso mito que representa la cercanía intangible de un mundo mejor, y tal vez por eso resurge periódicamente, como su silueta lo hace en el horizonte, en las muestras creativas de los artistas más variados. Un claro ejemplo de ello es la exposición itinerante San Borondón, la isla descubierta, en la que Tarek Ode y David Olivera crean los vestigios de una expedición que, al mando del británico Edward Harvey, exploró detalladamente la isla en 1865. Novelas como El descubrimiento de San Borondón (1905), obra inédita de Antonio María Manrique (1837-1906), o Tecorón (La Laguna. Centro de la Cultura Popular Canaria, 1998), de José Fajardo Spínola; pinturas como la serie dedicada por Pepe Dámaso a la flora de San Borondón en su exposición Dámaso a Manrique, o el monumental cuadro de Fernando Bellver Las ciudades de San Borondón que se exhibe en las calles de Los Llanos de Aridane; y composiciones musicales como Sanborondón, de Luis Cobiella Cuevas con texto de Luis Ortega Abraham, no son más que algunos buenos ejemplos de que nuestra recatada isla vecina puede seguir siendo descrita, rincón por rincón, por los siglos de los siglos.

No hay comentarios:

Publicar un comentario