Cuaderno de Arsuaga

LA IBERIA PREHISTÓRICAJueves 30 de Abril, 2009

Por Juan Luis Arsuaga

Publicado en El País Semanal

Decía Rainer Maria Rilke que la infancia es la patria del hombre. De ahí venimos y ahí permanecemos un poco para siempre. Es verdad. Pero también es cierto que la patria de todo ser humano es la Prehistoria. También venimos de ahí, porque somos en gran medida lo que hemos sido a lo largo del dilatado proceso evolutivo que empezó hace más de 3.500 millones de años. Mucho más recientemente aparecieron los primeros homínidos, en África hace unos siete millones de años, y hace “tan sólo” unos 180.000 años nos parió la Tierra, también en África, a los humanos actuales, los orgullosos y a veces insensatos miembros de la especie “Homo sapiens”.

A los primeros homínidos africanos difícilmente podemos calificarlos de humanos, aunque sean antepasados nuestros, porque no tenían muchos de los atributos que nos distinguen de los demás primates y nos hacen únicos. Ni siquiera cuando se pusieron de pie, hace quizás seis millones de años, eran radicalmente diferentes de nuestros parientes los chimpancés. Vivían como ellos en los bosques y se alimentaban de frutos maduros y de hojas y tallos tiernos. Eran todavía una rama más del árbol de los grandes monos. Hubo, más adelante, grandes cambios en la geografía y en el clima de África que afectaron también a nuestros antepasados, que se fueron adaptando a nuevos ambientes, más abiertos, y a nuevos recursos. Con el tiempo su cerebro creció, incorporaron la carne a la alimentación, y aprendieron a tallar la piedra para sustituir con la tecnología lo que les negaba su morfología: la capacidad para machacar y rasgar. Estos homínidos eran de talla pequeña, comparada con la nuestra. No alcanzaban mucha más altura que los chimpancés puestos de pie.

Hubo, más adelante, grandes cambios en la geografía y en el clima de África que afectaron también a nuestros antepasados, que se fueron adaptando a nuevos ambientes, más abiertos, y a nuevos recursos. Con el tiempo su cerebro creció, incorporaron la carne a la alimentación, y aprendieron a tallar la piedra para sustituir con la tecnología lo que les negaba su morfología: la capacidad para machacar y rasgar. Estos homínidos eran de talla pequeña, comparada con la nuestra. No alcanzaban mucha más altura que los chimpancés puestos de pie.

Finalmente, los homínidos, hace cerca de dos millones de años, ya tenían un aspecto y una estatura que nos harían exclamar si los viéramos: ¡humanos! Fueron ellos los que salieron de África para poblar, por primera vez, Europa. Y aquí comienza nuestro viaje a la Iberia más profunda, la de los padres de los padres de nuestros padres.

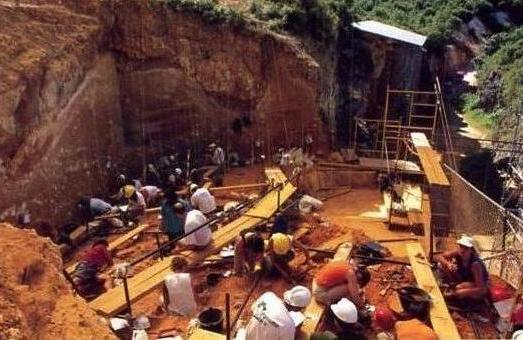

Nos hemos acostumbrado a un hecho que, si bien se mira, es prodigioso. Resulta que la Tierra tiene memoria, que conserva recuerdos de los acontecimientos que se han producido en ella desde que se formó, de los cambios que han afectado a sus rocas, a su relieve y a los seres vivos que la han habitado a lo largo de la inmensidad del tiempo geológico. A sus paisajes, en definitiva. Y es en esos archivos donde los prehistoriadores -paleontólogos y arqueólogos-, buscamos los rastros de nuestros predecesores. Afortunadamente, la memoria de la Península Ibérica es larga y extraordinariamente completa. Los prehistoriadores españoles somos muy afortunados.

Hubo un tiempo, hace diez millones de años, en el que gran parte de la Península Ibérica estaba cubierta por una selva de árboles del tipo del laurel, que necesitaban bastante humedad y un clima benigno, sin heladas. En ese tiempo, el planeta estaba más caliente que en la actualidad. Hoy ya no se ven esas exuberantes formaciones vegetales en la Península, aunque en ciertos refugios húmedos y cálidos aún medran algunos testigos, como el propio laurel y el loro. Este último arbolillo es un pariente cercano de ciruelos y cerezos, pero no pierde la hoja en todo el año.

En los llamados “canutos” de Cádiz, que son barrancos abrigados, ciertas especies de helechos han sobrevivido al cambio climático que hizo desaparecer nuestras selvas. Los célebres pinsapos de algunas sierras de Málaga y Cádiz también llevan ahí muchísimo tiempo, gracias a las abundantes lluvias que recogen esas montañas. Pero quien quiera imaginarse mejor aquellos ambientes pretéritos, hará bien en conocer las laurisilvas canarias, esos maravillosos bosques de niebla de Tenerife y La Gomera. Y es que para entender cabalmente la Prehistoria es necesario saber mirar también fuera de las cuevas, porque el paisaje es en sí mismo un documento que registra el paso del tiempo.

Pues bien, hace diez millones de años vivían los driopitecos en las laurisilvas de nuestra Península. Eran estos unos grandes monos cuyos restos se han encontrado en Cataluña. No son antepasados directos nuestros, entre otras cosas porque aún no se había separado nuestro linaje de la estirpe del chimpancé.

Los primeros indicios de presencia humana en nuestro solar vienen del sur, de Granada, más concretamente de la comarca de Orce, donde en un par de yacimientos se han excavado utensilios de piedra de 1,3 millones de años de antigüedad. La cuenca de Guadix-Baza, a la que pertenecen estos yacimientos, es riquísima en vestigios arqueológicos y paleontológicos, pero además el campo es de una impresionante belleza, áspera y desolada, que tiene mucho de salvaje y de ancestral. Merece la pena, desde luego, recorrer y sentir estos paisajes.

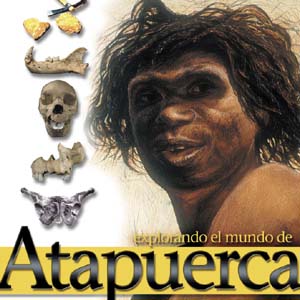

Es posible que hubiera humanos antes de 1,3 millones de años en la Península, porque en el yacimiento de Dmanisi, al sur del Caúcaso, en Georgia, se han recuperado unos cráneos espléndidos de hace 1.800.000 años. Estos fósiles son de unos humanos muy arcaicos, para los que se ha creado la nueva especie Homo georgicus. Tal vez el Homo georgicus llegara hasta nuestras tierras, aunque no es, ni mucho menos, seguro. Pero donde sí podemos encontrarnos cara a cara con europeos muy antiguos es en el yacimiento de la Gran Dolina, en la Sierra de Atapuerca. Este hallazgo nos mantiene en vilo desde el año 1994, cuando un pequeño sondeo nos llevó hasta el nivel 6 de la estratigrafía de la cueva. Allí aparecieron los restos óseos de media docena de personas, muy fragmentados y con marcas de corte. Dos niños, un preadolescente, un adolescente y dos adultos muy jóvenes habían sido consumidos en ese lugar por otros humanos. No hay, en principio, razones para creer que se tratara de un canibalismo de tipo ritual. Si no pensamos que los ciervos y caballos que aparecen mezclados con los fósiles humanos en el yacimiento fueran consumidos ritualmente, tampoco hay por qué pensarlo de los humanos.

Pero donde sí podemos encontrarnos cara a cara con europeos muy antiguos es en el yacimiento de la Gran Dolina, en la Sierra de Atapuerca. Este hallazgo nos mantiene en vilo desde el año 1994, cuando un pequeño sondeo nos llevó hasta el nivel 6 de la estratigrafía de la cueva. Allí aparecieron los restos óseos de media docena de personas, muy fragmentados y con marcas de corte. Dos niños, un preadolescente, un adolescente y dos adultos muy jóvenes habían sido consumidos en ese lugar por otros humanos. No hay, en principio, razones para creer que se tratara de un canibalismo de tipo ritual. Si no pensamos que los ciervos y caballos que aparecen mezclados con los fósiles humanos en el yacimiento fueran consumidos ritualmente, tampoco hay por qué pensarlo de los humanos.

Para estos primeros restos europeos se ha creado la especie “Homo antecessor”. Aún no sabemos mucho de ella, porque la mayor parte del yacimiento está por excavar, pero tiene rasgos mucho más modernos que los del “Homo georgicus”. O sea, son mucho más parecidos a nosotros que los fósiles georgianos, y no es de extrañar porque entre unos y otros habían transcurrido 800.000 años de evolución.

Me he atrevido antes a llamar personas a los homínidos de la Gran Dolina y ahora quisiera extenderme un poco más sobre el tema. Físicamente, es decir “por fuera”, se parecían indudablemente mucho más a nosotros que a los chimpancés. Pero no todos los expertos admitirían sin más que cuanto más parecido sea a nosotros un homínido fósil “por fuera”, más lo será “por dentro”. Y me estoy refiriendo a sus capacidades mentales.

Los humanos de la especie “Homo sapiens” nos diferenciamos mucho de los demás animales en la mente, por utilizar un término que entiende todo el mundo. Tenemos ciertas capacidades cognitivas que no se encuentran en absoluto, o apenas están desarrolladas, incluso en nuestros parientes más cercanos. Para empezar somos conscientes de nuestra propia existencia, y de la existencia de los demás. Y también sabemos que los demás tienen una mente como la nuestra, e intentamos leerla para anticiparnos a sus actos, o para que se adhieran a nuestros proyectos, o simplemente para engañarlos.

Además podemos imaginarnos el futuro, o los posibles futuros, e intentar planificar nuestra vida a largo plazo. A veces las cosas no salen como habíamos imaginado, pero al menos tratamos de evitar futuros indeseables y ponemos los medios para que no ocurran.

Nuestra mente es, además, capaz de crear símbolos, a través de los cuales nos comunicamos. Es a eso a lo que llamamos lenguaje humano.

Y además tenemos una infancia muy larga, que supone un prolongado periodo de aprendizaje, nos organizamos en grupos en los que todos los individuos cooperan entre sí, y somos capaces de fabricar instrumentos muy complicados.

Nos gustaría mucho a los prehistoriadores saber cuándo surgieron estas facultades en la evolución humana, pero es mucho más fácil reconstruir a las especies fósiles “por fuera” que “por dentro”. La “Paleontología Cognitiva” es una disciplina con muchos problemas.

Hay, afortunadamente, un yacimiento en la Sierra de Atapuerca que nos puede ayudar en esa investigación acerca de la evolución de las capacidades cognitivas. Se llama la Sima de los Huesos, y contiene los esqueletos completos de una treintena de humanos, que van siendo recuperados poco a poco. Su antigüedad ha sido establecida en unos 400.000 años y la especie a la que pertenecen se llama “Homo heidelbergensis”. Eran unos humanos terriblemente fuertes, mucho más que nosotros; más anchos y más musculosos. Algunos tienen señales de haber recibido golpes fuertes en la cabeza, pero prácticamente no hay huesos del cuerpo con fracturas curadas; es decir, que se rompieran en vida y que luego se soldaran. Como no es posible imaginar que nadie se partiera jamás un brazo, una pierna o la cadera, hay que deducir más bien que no sobrevivían a esos traumatismos graves. Debían de ser poblaciones muy móviles y sometidas a pruebas muy duras, que raramente superarían los que se accidentaran gravemente.

El cerebro de los humanos de la Sima se acercaba ya en tamaño al nuestro, aunque todavía la media era más baja. Como además pesaban más que nosotros, su cerebro resultaba claramente inferior en proporción. No serían por tanto mentalmente como nosotros, pero ¿podemos llamarlos ya personas? Quizás la respuesta se encuentre en el propio yacimiento, porque pensamos que los cadáveres los depositaron en aquel oscuro rincón de la Cueva Mayor otros humanos como ellos. Se trataría así de una práctica funeraria, que posiblemente esté conectada a alguna idea o creencia compartida por todo el grupo. Junto con los cadáveres se ha encontrado una extraña y bella hacha de mano de color rojo, que podría interpretarse como una ofrenda. También pensamos que aquellos humanos eran cooperativos. Esto lo deducimos de las escasas diferencias de tamaño que había entre hombres y mujeres. En los gorilas, por ejemplo, hay grandes diferencias de corpulencia entre los dos sexos, y los machos adultos no se toleran entre sí. Por eso son tan fuertes, porque tienen que combatir unos con otros.

También pensamos que aquellos humanos eran cooperativos. Esto lo deducimos de las escasas diferencias de tamaño que había entre hombres y mujeres. En los gorilas, por ejemplo, hay grandes diferencias de corpulencia entre los dos sexos, y los machos adultos no se toleran entre sí. Por eso son tan fuertes, porque tienen que combatir unos con otros.

Un aspecto muy importante del estudio de los homínidos fósiles es el del lugar que éstos ocupaban en sus ecosistemas. Lo que hoy se llama el nicho ecológico. ¿Era la población de la Sima básicamente recolectora de frutos y otros productos vegetales, y un poco carroñera? ¿O eran, además de recolectores y carroñeros, cazadores poderosos capaces de abatir grandes presas? ¿Competían en igualdad de condiciones con el lobo, el cuon, la hiena y el león, los otros grandes depredadores sociales de la época?

Hay un espléndido paraje soriano, cerca de Medinaceli, donde se han producido importantes batallas científicas por esta cuestión de la economía de los hombres prehistóricos más antiguos. En los yacimientos de Torralba y Ambrona se han encontrado muchos esqueletos de los grandes elefantes de defensas rectas. Su antigüedad es un poco inferior a la de la Sima de los Huesos, pero el tipo humano que poblaba entonces la meseta era básicamente el mismo. Algunos autores han creído que en aquellos páramos sorianos, entonces tierras pantanosas, los humanos organizaban grandes cacerías de proboscidios. Es ésta posiblemente una visión demasiado optimista de las capacidades cinegéticas de los hombres prehistóricos, e incluso de los cazadores modernos antes de las armas de fuego.

Pero que humanos como los de la Sima de los Huesos no dieran batidas de elefantes no los convierte, a mi juicio, en los más humildes de los carroñeros, porque tampoco los leones cazan elefantes en la plenitud de su vigor. Yo pienso que aquellos humanos eran muy poderosos físicamente, disponían de largas lanzas de puntas muy agudas, eran listos y estaban bien organizados. Se encontrarían por lo tanto en lo más alto de la pirámide ecológica, con la ventaja adicional sobre los carnívoros estrictos de que también sabrían aprovechar los frutos que deparan nuestros bosques a finales del verano y en el otoño. En todo caso, hay que ir a Ambrona a ver esos esqueletos de elefante y a sentir el viento de la paramera en la cara.

Los humanos que vienen después en este paseo por la Iberia más profunda son los neandertales. Siempre aclaro que no son unos humanos antiguos, o por lo menos no más antiguos que nosotros, porque se originaron más o menos a la vez. Solo que ellos lo hicieron en Europa y nosotros en África. Hace 150.000 años ya podemos hablar de “Homo neanderthalensis” y de “Homo sapiens” como dos especies que coexistían, pero que aún no convivían.

El registro paleontológico y arqueológico de los neandertales de la Península Ibérica es muy importante. Hay fósiles en las cuevas de El Sidrón (Asturias), en Cova Negra (Valencia), en Zafarraya (Málaga), en La Carihuela (Granada) y en muchos sitios más. Los últimos neandertales desaparecieron hace unos 30.000 años, quizás incluso algo menos, y parece que se extinguieron antes en el norte que en el mundo mediterráneo. El cráneo más completo procede de un yacimiento de Gibraltar, y es uno de los primeros restos que se conocieron de esta especie. Vivían los neandertales gibraltareños muy cerca de la costa, y en ocasiones explotaban los recursos marinos. El paisaje de sus correrías no sería muy diferente al del actual Coto de Doñana, por lo que ya tenemos los aficionados a la Prehistoria una estupenda excusa para visitar este rincón de naturaleza salvaje, tan lleno de vida hoy como pleno de oportunidades para los neandertales en el pasado.

Los neandertales ya no están aquí, y su extinción coincide con la llegada del “Homo sapiens” a Europa. O mejor dicho, se produce en los milenios que siguieron a la llegada de los cromañones (los representantes paleolíticos del “Homo sapiens”) a nuestro continente. Yo creo que la razón por la que ya no hay neandertales es porque nosotros los desplazamos. Eso no quiere decir que hubiera grandes peleas, pero sí que competían por los recursos disponibles en el medio. La competencia entre dos especies es tanto más intensa cuanto más parecidos son sus nichos ecológicos. Por eso precisamente, pienso yo, los cromañones y los neandertales eran incompatibles. No porque sus economías fueran muy diferentes, sino porque coincidían casi en todo.

Está claro que los europeos no descendemos de los neandertales, pero pudo, en principio, haberse dado algún caso de mestizaje si eran genéticamente compatibles (en cuyo caso no serían diferentes especies). En mi opinión, tal cosa no ocurrió nunca o casi nunca. El capítulo de la convivencia entre neandertales y cromañones en la Península Ibérica es fascinante, pero el que viene luego es deslumbrador. Para empezar el clima se hizo muy frío, despiadadamente frío podríamos decir, y el paisaje cambió completamente. Eran tiempos duros en los que los icebergs se paseaban por nuestros litorales cantábricos y atlánticos. Como había mucha agua congelada en forma de hielo en el planeta, el nivel del mar estaba más de cien metros por debajo del actual, y la línea de costa no coincidía con la presente. Prácticamente desapareció todo el bosque, y nuestros altiplanos se convirtieron en una inmensa estepa barrida por el viento en la que pastaban las manadas de caballos. Los hombres prehistóricos de las tierras del interior peninsular solo verían algunos rodales de pinos y de abedules. También formarían parte de sus vidas las indómitas sabinas. Pero en los valles más bajos y protegidos, y en refugios costeros, se acantonaban los últimos bosques templados y mediterráneos, que repoblarían la Península al terminar la glaciación.

El capítulo de la convivencia entre neandertales y cromañones en la Península Ibérica es fascinante, pero el que viene luego es deslumbrador. Para empezar el clima se hizo muy frío, despiadadamente frío podríamos decir, y el paisaje cambió completamente. Eran tiempos duros en los que los icebergs se paseaban por nuestros litorales cantábricos y atlánticos. Como había mucha agua congelada en forma de hielo en el planeta, el nivel del mar estaba más de cien metros por debajo del actual, y la línea de costa no coincidía con la presente. Prácticamente desapareció todo el bosque, y nuestros altiplanos se convirtieron en una inmensa estepa barrida por el viento en la que pastaban las manadas de caballos. Los hombres prehistóricos de las tierras del interior peninsular solo verían algunos rodales de pinos y de abedules. También formarían parte de sus vidas las indómitas sabinas. Pero en los valles más bajos y protegidos, y en refugios costeros, se acantonaban los últimos bosques templados y mediterráneos, que repoblarían la Península al terminar la glaciación.

Aquellos dilatados y rudos paisajes esteparios ya no existen, salvo en las altas alcarrias o en las tierras más secas, donde del hombre moderno ha eliminado los árboles. En esos territorios, como diría el jefe Diez Osos, el viento aún vaga libre y nada se interpone en el camino del sol.

Tenemos mudos testigos del frío en los fósiles, en las montañas y en las pinturas rupestres. La Península también guarda memoria de aquella gran glaciación. Confieso que entre las faunas prehistóricas siento debilidad por las especies que indican ambientes muy fríos, porque me transportan a las tierras del Gran Norte, a las tundras y taigas próximas al Polo. Los renos se movieron por el norte de la península, y posiblemente también por la Meseta, pero los mamuts y los rinocerontes lanudos llegaron todavía más abajo. Hay fósiles de los segundos en Madrid, aunque no conocemos su antigüedad, y restos de mamuts al sur de Granada, fechados en 35.000 años, cuando todavía vivían los neandertales. Estos rinocerontes lanudos y mamuts españoles son los más meridionales conocidos en toda Eurasia.

Otro impresionante recuerdo de la última glaciación lo tenemos en las montañas, y en todas las grandes cordilleras de la Península. Son los glaciares, que se extendieron mucho, y cuyas huellas, por ser tan recientes, se conservan muy bien. Amén de que todavía nos quedan, aunque muy reducidos, algunos glaciares “vivos" en los Pirineos. No necesitamos desplazarnos mucho para ver cómo los viejos glaciares modelaron el paisaje, labrando valles como el de Ordesa – o excavando hoyas si eran más modestos-, puliendo las rocas, y acumulando depósitos de piedras llamados morrenas. Gran parte de los españoles tenemos algún buen ejemplo cerca de casa. Los madrileños sólo tienen que acercarse a la Sierra de Guadarrama, sobre todo al sector de Peñalara, para verlos, y si viajan hasta la cercana Sierra de Gredos, la recompensa sería aún mayor. Y por supuesto, está el arte prehistórico, tanto en forma de pequeñas esculturas e instrumentos decorados de hueso y asta, como en pinturas y grabados, bien en placas de piedra, en cuevas o al aire libre. Aquí tenemos una manifestación del espíritu humano que no se les conoce a los neandertales, y tal vez revele una diferencia sustancial en el tipo de mente. Yo no creo que los neandertales carecieran de capacidad simbólica; sabemos que enterraban a sus muertos y yo les supongo dotados de lenguaje, pero es posible que su imaginación y su creatividad no llegaran tan lejos.

Y por supuesto, está el arte prehistórico, tanto en forma de pequeñas esculturas e instrumentos decorados de hueso y asta, como en pinturas y grabados, bien en placas de piedra, en cuevas o al aire libre. Aquí tenemos una manifestación del espíritu humano que no se les conoce a los neandertales, y tal vez revele una diferencia sustancial en el tipo de mente. Yo no creo que los neandertales carecieran de capacidad simbólica; sabemos que enterraban a sus muertos y yo les supongo dotados de lenguaje, pero es posible que su imaginación y su creatividad no llegaran tan lejos.

Hay multitud de estaciones de arte rupestre a disposición de los españoles inquietos y curiosos, y debemos acercarnos a ellas y llevar a nuestros hijos a que las conozcan. Cuanto antes. Altamira es por méritos propios la más famosa, pero a mi me han emocionado igualmente otros muchos de estos lugares sagrados. Tantos que renuncio de antemano a hacer una lista de preferencias, entre otras cosas porque cuenta, y de qué manera, la actitud con la que uno se acerca al arte prehistórico, como a cualquier otra manifestación artística, y el estado de ánimo no siempre es el mismo. Pero puedo asegurar que todas las rocas pintadas y grabadas que he visto en mi vida han dejado en mí una huella imborrable.

Entre las estaciones al aire libre, es imprescindible visitar los conjuntos de Foz Côa, en Portugal, y Siega Verde en Salamanca. Y hay además una cueva en Cantabria, llamada La Garma, que no puedo dejar de mencionar porque, aunque no está abierta al público, nos transporta directamente al mundo del paleolítico. Su entrada se cerró en aquel entonces y ha llegado hasta nosotros intacta, con sus suelos cubiertos de restos de comida y de instrumentos, sus estructuras de habitación y sus paredes espléndidamente pintadas. El tiempo se ha detenido en La Garma.

Hace unos diez mil años terminó la glaciación, y entonces el paisaje empezó a poblarse de árboles, salvo en las montañas más altas, y adquirió su fisonomía actual. O mejor, la que tenía antes de que los primeros agricultores y ganaderos empezaran a abrir, pocos milenios después, claros en los bosques para sus cultivos y sus animales domésticos. Los últimos cazadores y recolectores explotaban todos los recursos disponibles, tanto marinos como terrestres. Ésa fue la época en la que la naturaleza salvaje proporcionó más calorías a los seres humanos.

La adopción de la economía de producción, agrícola y ganadera, se fue abriendo paso en la Península, y cada vez eran menos los que vivían exclusivamente de la caza y de la recolección. El rendimiento del terreno, naturalmente en términos de calorías para los humanos, era mayor con la agricultura y la ganadería, y por eso las sociedades con economía productiva se fueron haciendo más y más numerosas. Seguramente hubo conflictos entre unos y otros, y éste es otro tema precioso de la prehistoria ibérica. De esa época en la que se iba extendiendo la nueva economía, y desaparecía la vieja, son las famosas pinturas del llamado Arte Levantino, que se encuentran en gran parte del litoral mediterráneo y profundizan mucho hacia el interior peninsular. Un espléndido conjunto, muy digno de visitarse con calma, es el del barranco de la Valltorta, en Tirig, Castellón, pero hay otros muchos. Son pinturas bellísimas realizadas en abrigos, muy diferentes del arte de la época de la glaciación. Aparecen en ellas arqueros y danzantes, escenas de caza y de recolección. La prehistoria no termina con ellas, pero tal vez sea éste de los últimos cazadores un buen momento de poner el punto final a nuestro viaje por la Iberia auténticamente salvaje. CODA: Durante los meses de Junio y Julio del año 2007 se encontró una mandíbula en el yacimiento de la Sima del Elefante (Atapuerca) que se aproxima al millón y medio de años.

CODA: Durante los meses de Junio y Julio del año 2007 se encontró una mandíbula en el yacimiento de la Sima del Elefante (Atapuerca) que se aproxima al millón y medio de años.