Aquel muchacho de la calle del Cano.

Manuel Herrera Hernández

Publicado en el número 574

Por primera vez en España, las Cortes de Cádiz de 1812 debatieron acerca de la posible abolición de la esclavitud.

Por primera vez en España, las Cortes de Cádiz de 1812 debatieron acerca de la posible abolición de la esclavitud.

En torno a la figura de Addur amas (Doramas)

Francisco P. De Luka*

El personaje histórico que representó Doramas en la isla de Tamarant dejó, sin lugar a dudas, una huella indeleble en la memoria popular pancanaria. Ciertamente, la tamusni o sabiduría oral, que casi milagrosamente sobrevivió a toda influencia cultural foránea, se constituyó -y aún se constituye- en la resistencia de todo un pueblo -el isleño- a la virtual desaparición de su rostro étnico. Es el elemento conductor que conecta a aquel al antaño anterior a la conquista europea, siendo el referente que le otorga suficiente consistencia a su propia identidad. En el caso particular de Doramas veremos a lo largo de este trabajo como surgen relatos, leyendas semiencajadas en el acontecer real, elementos toponímicos o cronologías concretas, que nos revelan el interés que supo despertar el célebre guerrero canario en el entorno popular e historiográfico.

El antropónimo Doramas está documentado en Escudero, A.Galindo, Sedeño, Torriani... y, más modernamente, en Viera y Clavijo, Marín de Cubas, del Castillo, Berthelot y Millares Torres. Tuvo su origen en el guanartemato de Telde, una de las dos demarcaciones territoriales -la otra era Agáldar- en que se dividió posteriormente la isla hacia 1460. Pertenecía al estrato social común, por tanto sin vinculación con la nobleza, y considerado como "trasquilado" (más adelante corroborado por la toponimia), es decir, sin barba y de pelo corto, como así se establecía socialmente. Los "trasquilados" formaban parte de los grupos productivos, tanto en la agricultura como en la ganadería, en el conjunto de una sociedad fuertemente jerarquizada como era la grancanaria. La nobleza se hallaba estructurada en una endogamia de linaje que impedía la propiedad de las tierras y los ganados a quienes no pertenecieran a aquella. Tierras y ganados, no lo olvidemos, exclusivamente atendidos por estos "trasqui- lados", hombres libres vinculados al grupo dependiente que llevaba a cabo dichas labores, absolutamente prohibidas a los nobles; estratificación social, por otro lado, presente en las sociedades touaregs del Sahara Central, en las que domina la idea del carácter envilecedor del trabajo duro.

Doramas era valeroso, fuerte y ambicioso. Su gran personalidad le impulsaba a ocupar un puesto en esa nobleza con la que soñaba y que su condición social le negaba. Es posible que ese fuera el motivo de una especie de rebelión que le condujera, en sus años más jóvenes, a diversas correrías en las cuales se apropiaba, a cara descubierta y de frente, de los ganados de los nobles (Marín de Cubas,1986:188-189), en un intento de demostrar su valentía y audacia de esta forma, en la línea de la más pura tradición touareg actual en cuanto a las "razzias" de supervivencia en el desierto se refiere.

Esta circunstancia motivó la animadversión de la clase dirigente de la isla hasta el punto de llegar al enfrentamiento personal con el noble Bentaguaire de Arguineguin, según Marín de Cubas (B.Alfons.I:331), que lo esperó un día en el camino y le obligó por la fuerza a reconocer su no pertenencia a la nobleza isleña.

La nota galante nos la ofrecen las fuentes documentales (Escudero, Marín de Cubas) que nos transmiten el episodio de sus amores compartidos con una joven noble de la corte de Telde. Concretamente Marín de Cubas nos dice: "enamoróse de una hermana o prima de Maninidra y del Rey, que vivía en las cuevas de Tufia y por corresponderle ella la llevaron a vivir a un peñón fuera de la mar, llamado Roque de Gando". Según cuenta la tamusni de nada sirvió, ya que el audaz guerrero atravesaba a nado todas las noches el brazo de mar (B.Alfons.I:332) desafiando las normas sociales.

En el aspecto militar, el hecho histórico que le dio renombre fue su participación decisiva, junto con Maninidra, en la toma y destrucción de la Torre fortificada de Gando, hecho ocurrido entre 1470 y 1475, como reacción popular a los abusos cometidos por los soldados españoles de Diego de Herrera con las mujeres y el ganado. En una maniobra estratégica logran entrar en el fuerte disfrazados con ropajes cristianos y expulsar temporalmente a los europeos de la isla. En 1478, cuando se inicia oficialmente la conquista de Gran Canaria por los Reyes Católicos en el Real de Las Palmas, capitaneada por Juan Rejón, toma el mando de las fuerzas canarias junto a Maninidra y Adargoma. Al grito de "faita, faita" (del verbo ftu, fta="partir, irse", entre los Ait Izdeg del Marruecos Central y los Chleuhs del Sous y Anti-Atlas), con el significado literal de "vamos, vamos", les presenta batalla en la desembocadura del Barranco de Guiniguada, con resultado desigual. En 1479, Doramas derrota a las tropas de Pedro de Algaba y el Deán Bermúdez en la Cuesta de Tenoya, trás seguirlas desde las tierras de Moya.

Todos estos hechos refuerzan su fama de guerrero y son determinantes para el aumento de su prestigio social. Es entonces ennoblecido por el Guanarteme de Agáldar y nombrado "capitán de la guerra". Se instala en la Montaña de Doramas, también conocida como Bosque o Selva de Doramas, amplio paraje situado entre Firgas, Moya y Guía y que se extendía hasta Teror, aunque actualmente se reduce a un lugar concreto del municipio de Moya. Desde allí dirige la resistencia al avance castellano, impidiendo la penetración por las tierras del norte de la isla, esta vez frente al general Pedro de Vera, nuevo y siniestro personaje enviado urgentemente desde España por los Reyes Católicos.

Mientras tanto la fama de Doramas transcendía ya a toda la Isla. Constituía el canario un ejemplo único de autocreación de prestigio, batalla a batalla, probablemente como elemento superador de su "inferior" condición. Y lo era en el seno de una sociedad jerárquica piramidal (con mucho más mérito si cabe) en la que se distinguían varios estadíos: Guanarteme, faikanes, nobles, productores o trasquilados y esclavos. Estos últimos eran despreciados por el resto del pueblo y llevaban a cabo los oficios más duros, tales como carniceros, verdugos o momificadores, entre otros. Equivalentes funciones llevaban a cabo hasta hace poco los "iklan" (esclavos), el estrato más bajo entre los touaregs del Ahaggar, que poseen muy similar organización social a la de los antiguos canarios, aunque ya "dulcificada" en la actualidad.

En relación al topónimo actual Arucas (A.Galindo, en B.Alfonso I:392) y sus antiguas variantes Arehucas (Bernáldez, en B.Alfonso I:391) y Arahucad (Bernáldez, en B. Alfonso I:390), su etimología podría estar vinculada al personaje de Doramas, por lo que expondremos a continuación. Desde principios del s.XVI, el topónimo Arucas, de clara procedencia aborígen, nominó el territorio que incluía hasta mediados del XIX la jurisdicción del actual municipio de Firgas; en las "Memorias del Reinado de los Reyes Católicos", escritas por A. Bernáldez en 1515, se menciona el poblado de Arejucas o Arehucas (Jesús Vélez-Macías Hdez,1995) localizado en el barrio de la Hoya de S. Juan.

Sugerimos que el vocablo en cuestión tendría su paralelo en el sustantivo masculino sing. touareg ahekkôd (pl:ihekkâd), (Foucauld II,1951) con el significado de "cresta de cabellos cortos que divide la cabeza en dos mitades desde la frente a la nuca". Era propio de los antiguos libios Isabaten que habitaron el Ahaggar centrosahariano antes de la llegada de los nobles Hawwara a dicho lugar. Fue un signo distintivo de los "no nobles" en contraposición a los de superior rango social. Si partimos del compuesto Ar-ihekkad= "el de los cabellos cortos" llegamos a la conclusión, nada extraña, de que Arehucas podría tratarse del territorio "del trasquilado".

El odio que se granjeó Doramas entre los españoles arrancaba desde el ataque al fuerte de Gando, una de sus primeras acciones a partir de la cual se puso de manifiesto su valentía, que le dio justa fama entre el pueblo. Una prueba concluyente de cuanto decimos la tenemos en el hecho de que uno de los primeros actos que llevó a cabo el capitán Juan Rejón, recién desembarcado en el Real de las Palmas en 1478 al iniciar la conquista de la isla, fue arrasar el poblado de Arehucas y quemar las cosechas de su fértil vega. Los canarios se refugiaron en las montañas próximas y los hombres útiles pasaron a engrosar las filas de Doramas (Jesús Vélez-Macías Hdez, 1995). Por otro lado, la isla estaba dividida desde la muerte de Tagother Semidán, aproximadamente hacia 1460, en las demarcaciones de Agáldar y Telde, como ya indicamos más arriba. El lugar de La Frontera, no lejos del casco actual de Arucas, nos indica la antigua separación entre los dos guanartematos en que se dividía la isla, teniendo como extremos la Punta de Arucas y, en el Suroeste, la Punta Mogán. El territorio de Doramas caería de lleno en el Guanartemato de Agáldar, comprendiendo la Montaña o Bosque de su nombre, citada anteriormente y la Vega y Montaña de Arucas, posiblemente otorgado al héroe canario por el propio Guanarteme de Agáldar que lo ennobleció por sus cualidades guerreras. El topónimo Arehucas sería por tanto una castellanización pluralizada de Arihekkad= "el (lugar) de los trasquilados", de evolución fonética Arihekkad <>Arehikkad <> Arehukkad <> Arejucas <> Arehucas <> Arucas, por metátesis vocálica de la "i" y la "e" y añadido posterior de una "s".

Curiosamente, en Tenerife tenemos la figura de Aguahuco, hijo de Tinerfe el Grande, al que le tocó un pequeño y agreste territorio en Anaga, hoy día La Punta del Hidalgo, con traducción, según Berthelot, "hijo que no tiene nada, sin propiedades" y según Galindo, "el ilegítimo" (F. Ossorio, 1996).

Por nuestra parte, vemos que la raíz etimológica es bien clara: A-wa-ahekkôd= "este del cabello corto (trasquilado), que nos indica su condición de no noble, por ser hijo ilegítimo de Tinerfe, de evolución Awahekkod <> Aguahuco.

Abundando en más datos, en Fuerteventura encontramos Las Majaditas de los Arucos, Pájara, ¿relacionado con pastores majoreros, descendientes directos de primeros pobladores de clase inferior, o con el ganado caprino trasquilado?

Volviendo a Doramas, en cuanto a su análisis lingüístico proponemos una solución distinta a la aportada hasta ahora por J. A. Delgado y G.Marcy. En las hablas de los Senhaya del Marruecos Central (gran familia a la que pertenecen los touaregs) existen las voces addur= "buena fama, renombre, honor, gloria, notoriedad" y amas= "lazo de parentesco". La forma compuesta es addur amas, literalmente: "el de la buena fama y el lazo de parentesco", y abreviado: "el famoso pariente", solución, a nuestro criterio, coincidente con el antropónimo Doramas, tanto fonéticamente como por su significado, si tenemos en cuenta la fama y el renombre del guerrero y los lazos afectivos que lo unían con una joven de la nobleza de Telde (que pudieron convertirlo en pariente o uno más de la familia). La evolución sería: Adduramas <> duramas <> Doramas.

Murió la mañana del 20 de Agosto de 1480 (C. Martín de Guzmán 1980:66) en los Lomos de Arucas, concretamente en el Llano de la Cruz, por una lanzada a traición luchando contra las huestes de Pedro de Vera. Su cabeza es llevada en una pica hasta el Real de Las Palmas y su cuerpo enterrado en la montaña próxima al suceso. Dejó tres hijos y el más famoso, Juan Doramas, pasó a Tenerife como conquistador (Cabrera Pérez, 1997). En esta isla casó con Collorarpa (María Hernández, nieta del Mencey Bencomo (Fdez. de Moratín, en B.Alf. II:148), y tuvieron tres hijos: María Férnandez, Juan Doramas y Francisco Doramas. Por su parte Juan Doramas hijo, casó con Isabel Pérez, nieta de D. Diego Díaz, Mencey de Adeje (Leopoldo de La Rosa, en B.Alfonso II,138). Según Díaz Dorta sólo tuvieron una hija llamada Leonarda de Oramas o Doramas (B.Alfon.II:141). Los descendientes actuales son por tanto los portadores del apellido Oramas.

*Asociación Cultural TAMUSNI

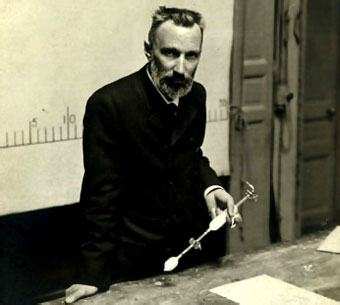

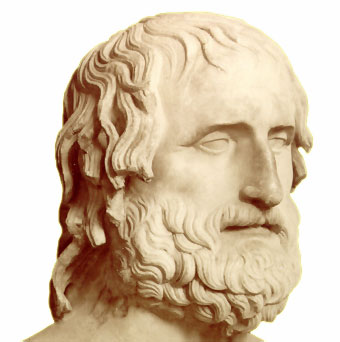

(Salamina, actual Grecia, 480 a.C.-Pella, hoy desaparecida, actual Grecia, 406 a.C.) Poeta trágico griego. De familia humilde, Eurípides tuvo como maestros a Anaxágoras, a los sofistas Protágoras y Pródicos y a Sócrates, cuyas enseñanzas se reflejan en su obra.

En el 455 a.C. Eurípides presentó a concurso su primera tragedia, Los Pelíadas, con la que obtuvo el tercer puesto. Seguirían 92 obras más, de las cuales se han conservado diecisiete tragedias, que, sin embargo, poca fama y reconocimiento le aportaron en vida: sólo obtuvo cuatro victorias en los festivales anuales que se celebraban en Atenas, por lo que hacia el final de su vida decidió trasladarse a Macedonia para incorporarse a la corte del rey Arquelao (408 a.C.), donde según la leyenda fue devorado por unos perros.

Eurípides

(Eleusis, actual Grecia, 525 a.C.-Gela, Sicilia, 456 a.C.) Trágico griego. Esquilo vivió en un período de grandeza para Atenas, tras las victorias contra los persas en las batallas de Maratón y Salamina, en las que participó directamente. Tras su primer éxito, Los persas (472 a.C.), Esquilo realizó un viaje a Sicilia, llamado a la corte de Hierón, adonde volvería unos años más tarde para instalarse definitivamente.

(Eleusis, actual Grecia, 525 a.C.-Gela, Sicilia, 456 a.C.) Trágico griego. Esquilo vivió en un período de grandeza para Atenas, tras las victorias contra los persas en las batallas de Maratón y Salamina, en las que participó directamente. Tras su primer éxito, Los persas (472 a.C.), Esquilo realizó un viaje a Sicilia, llamado a la corte de Hierón, adonde volvería unos años más tarde para instalarse definitivamente. De las noventa obras que escribió Esquilo, sólo se han conservado completas siete, entre ellas una trilogía, la Orestíada (Agamenón, Las coéforas y Las Euménides, 478 a.C.). Se considera a Esquilo el fundador del género de la tragedia griega, a partir de la lírica coral, al introducir un segundo actor en escena, lo cual permitió independizar el diálogo del coro, aparte de otras innovaciones en la escenografía y la técnica teatral.

Esquilo llevó a escena los grandes ciclos mitológicos de la historia de Grecia, a través de los cuales reflejó la sumisión del hombre a un destino superior incluso a la voluntad divina, una fatalidad eterna (moira) que rige la naturaleza y contra la cual los actos individuales son estériles, puro orgullo (hybris, desmesura) abocado al necesario castigo. En sus obras, el héroe trágico, que no se encuentra envuelto en grandes acciones, aparece en el centro de este orden cósmico; el valor simbólico pasa a primer término, frente al tratamiento psicológico.